子宮頸がんとは

子宮頸がんは、子宮の入口部分(子宮頸部)に発生する悪性腫瘍です。子宮頸部にヒトパピローマウイルス(HPV)が感染し、この状態が持続することで発生するとされています。

HPVについて、厚生労働省が大変分かりやすいリーフレットを作成しています。

厚生労働省HP内「ヒトパピローマウィルス感染症とは」ページより閲覧いただけます。ぜひご覧下さい。

厚生労働省ホームページ「ヒトパピローマウィルス感染症とは」

HPV感染は、性行為を介して感染するケースが多いとされていますが、HPV自体あまりにありふれたウィルスのため、いわゆる「性感染症」とは少々区別されます。女性の実に80%ほどが、一度は感染するウィルスです。また、HPVには、およそ200種類もの型が存在し、性器粘膜に感染しうる型とそうでない型があるのです。尋常性疣贅(いわゆるイボのことです)も、HPVにより生じますが、これは皮膚に感染しうるHPVによるものです。

健康診断などで「要精密検査」との結果であっても、HPVが陽性との指摘を受けたとしても、慌てずに、まずは婦人科を受診しましょう。

性器粘膜に感染しうるHPVの中で、持続的に感染しやすく発癌しやすいHPVのことを、高リスク群(ハイリスクタイプ)と分類します。

HPV高リスク群(型):

16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68

このうち、特に要注意な型は16、18型です。より慎重に経過観察をしていきます。

HPV持続感染に至るかどうかの違いは、個人の免疫力の差によるものです。とはいえ、「免疫力が低下しないように気をつけましょう」というのは現実的に難しい提案でしょう。ただし、喫煙は、免疫力を低下させるため、発がんのリスクとなります。子宮頸がん検診異常を指摘された場合、HPV陽性を指摘された場合には、ぜひ禁煙を心がけましょう。生活習慣病予防の観点からも、お奨めします。

子宮頸がんの発生を予防するためには、初めての性交渉機会を迎える前に子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)を接種しておくこと、そして確実に予兆を早期発見し、適切に管理すること、これにつきます。

子宮頸がん予防に有用な医療

- HPVワクチン接種

- 子宮頸がん検診

- 子宮頸がん検診異常に対する二次検査(精密検査、定期検診)

- 子宮頸部異形成に対する子宮頸部レーザー蒸散術、円錐切除術

円錐切除術以外、いずれも当院で実施可能です。

どうかお気軽に、日本橋人形町ブルジョンウィメンズクリニックへご受診下さい。

HPVワクチン接種

2025年1月現在、HPVワクチンには3種類あります。いずれも、HPV高リスク群(16、18、31、33、35、39、45、51、52、56、58、59、68型)のうち、特に要注意な16、18型を中心に感染予防ができます。

- 2価ワクチン(HPV16、18型に対するワクチン):サーバリックス®

- 4価ワクチン(HPV6、11※、16、18型に対するワクチン):ガーダシル®

- 9価ワクチン(HPV6、11※、16、18、31、33、45、52、58型に対するワクチン):シルガード9®

- HPV6、11型は、尖圭コンジローマの原因となるウィルスです

HPV感染を起こすのは、女性だけではありません。男性にも感染するウィルスです。

陰茎がん、中咽頭がん、肛門がん、尖圭コンジローマを引き起こす原因となります。

そのため、アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなどを含む59か国においては、男性もHPVワクチン接種の対象となっています(2025年1月時点)。

当院では、9価ワクチンであるシルガード9をご準備しております。接種を希望される方はクリニックへお問い合わせください。

子宮頸がん検診

子宮頸がん検診では、問診、視診に加え、子宮頸部細胞診という検査を行います。

特殊なブラシ等を腟より挿入し、子宮の出口(子宮腟部・頸部・頸管内)の粘膜を擦り、同部位の細胞を採取していきます。その後、採取された組織にがん細胞や前がん病変があるかどうかを顕微鏡で調べます。近年では、子宮頸がん検診として、初めからHPV検査を行うことも増えてきました。

子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診)結果の種類と意味

| 細胞診判定 | 意味 | 推定病変 |

|---|---|---|

| NILM | 陰性 Negative for Intraepithelial Lesion and Malignancy |

正常 |

| ASC-US | 意義不明な異形扁平上皮細胞 Atypical Squamous Cells of Undetermined Significance |

軽度異形成(CIN1) |

| LSIL | 軽度扁平上皮内病変 Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion |

軽度異形成(CIN1) |

| ASC-H | 高度扁平上皮内病変の疑い Atypical Squamous cells, cannot exclude an HSIL |

中等度異形成(CIN2) 高度異形成(CIN3) |

| HSIL | 高度扁平上皮内病変 High-grade Squamous Intraepithelial Lesion |

中等度異形成(CIN2) 高度異形成(CIN3) 上皮内がん(CIN3) |

| SCC | 扁平上皮がん Squamous Cell Carcinoma |

扁平上皮がん(CIN3) |

- 扁平上皮系異常のみ記載

子宮頸がん検診異常に対する二次検査

子宮頸部細胞診で異常を指摘された場合には、HPV高リスク群の有無を調べたり、次のような精密検査を加えたりし、その後の方針を決定します。

コルポスコピー検査

コルポスコープという腟拡大鏡を使用し、子宮頸部の状態を詳細に観察します。

ただし、閉経後などでは、病変部子宮頸管内に存在し、腟側からの表面からの観察不可能な場合もあります。

子宮頸部組織診(狙い組織診)

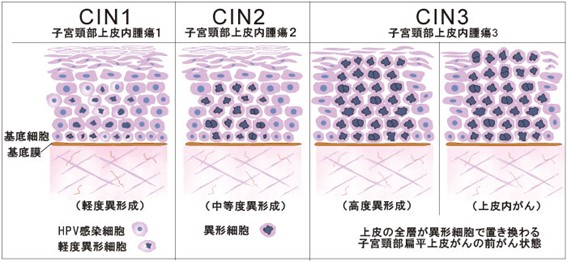

コルポスコピー検査において、病変を疑う部位の組織を一部切除し、顕微鏡で組織学的評価を行います。程度を示す際に、CIN1、CIN2、CIN3という表現を用います。CINは、子宮頸部上皮内腫瘍(Cervical Intraepithelial Neoplasia)のことで、子宮の入口の表面を覆っている薄い上皮の中にできる、子宮頸がんの前段階病変です。進行の度合によってCIN1、CIN2、CIN3 の3段階に分けられます。

CIN1は軽度扁平上皮内病変、Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion(LSIL)とも呼ばれ、HPVが基底細胞に感染してウイルスの粒子が複製されている最中の状態です。HPVに感染したばかりの細胞(コイロサイトと呼んでいます)や、異形の軽い細胞の集まりで 軽度異形成に相当します。CIN1は約70%が2年以内に消失し、約10%程度が5年以内にCIN2やCIN3に進展すると報告されています。このため、CIN1では治療の必要性はありませんが、経過観察が必要です。

経過観察の間隔は6カ月ごとの細胞診(がん検診)が基本ですが、細胞診の判定がLSILやHSIL、ASC-Hになった場合は精密検査(コルポスコピー検査と狙い組織診)が必要になってきます。

HPVの型判定(タイピング検査)を行った場合、HPV型が16、18、31、33、35、45、52、58のいずれかであれば4~6カ月ごとに子宮頸部細胞診、それ以外のHPVもしくはHPV高リスク群が陰性の場合は12カ月ごとの子宮頸部細胞診が推奨されています。

CIN2は、異型細胞が上皮内の基底膜側に集積していますが、基底膜側の2/3までで、表層は層の構造や規則性が保たれていて中等度異形成に相当します。

CIN2の50~60%は2年以内に消失し、約20%は5年以内にCIN3に進行すると言われています。このため、CIN2は厳重な経過観察が必要です。HPVの型判定を行った場合、特に16、18、31、33、35、45、52、58のいずれかが陽性の場合は治療(子宮頸部円錐切除)を考慮してもよいとガイドラインに記載されています。

CIN3は上皮の全層が異形細胞に置き換わっている状態で、高度異形成と上皮内癌が含まれます。子宮頸がんの一歩手前の状態です。いずれも基底細胞層を巻き込んですべての層で異形細胞が集まって見られますが、基底膜を超えてはいません。基底膜を超えてしまうと浸潤がん、つまり子宮頸がんの診断となります。上皮内に異形細胞がとどまっている限り、上皮内には血管やリンパ管は存在しないので異形細胞が他の臓器に転移するということはありません。CIN3は20%程度が2年以内に自然に消えて行き、30%が2年以内に進展して浸潤癌になるといわれています。このためCIN3は経過観察ではなく治療の対象となります。

円錐切除術

子宮頸部を円錐状にくり抜く手術です。CINの治療目的で行われる以外に、病変の程度についての確定診断目的に行われることもあります。治療目的の場合、円錐切除により病巣が完全に切除され、HPVも消失すれば完治となりますが、病巣やHPVが残っていると再発の可能性があります。若い方の場合、円錐切除後頸管粘液が不足し妊娠しにくくなる可能性があります。また、子宮頸管の長さが円錐切除によって短くなるため、妊娠後流産・早産のリスクが若干増加するといわれています。

子宮頸部レーザー蒸散術

レーザー蒸散は、高エネルギーレーザーを病巣部に照射することにより瞬時に水分が蒸発し、細胞や組織が破壊されて消滅することを利用した治療法です。円錐切除のように深く頸部を切除しないため、術後の早産リスクは円錐切除にくらべて少ないといわれています。

当院では、DKSH社のスマートサイド・タッチという国内承認を得ているフラクショナル炭酸ガスレーザーを採用しています。子宮頸部レーザー蒸散術は、同機種を用いて行います。

円錐切除術後も、レーザー蒸散術後も、一時的に軽い月経痛や不快感を自覚することがあります。また、薄い血液混じりの水っぽいおりものが数日間続く場合があります。術後1週間~10日程度経過すると、創部のかさぶたがはずれて出血が起こしやすい時期となります。術後2週間ぐらいまでは無理せず過ごし、出血がひどければ医療機関を受診しましょう。