月経とは、生理のことです。ご自身の月経がひどく、学校やお仕事を休まれた経験をされた方はどの程度いらっしゃるでしょうか。過去のデータでは、日本人女性の約8割が多かれ少なかれ月経痛を自覚されていると示されています。

自分の月経が、果たして辛いものなのかどうか、これは、ご自身の尺度で決めていただいて構いません。

私たちがひとつだけ注意させていただくならば、「月経は痛くて当たり前」ではない、ということ。

あなたが月経期に「つらい」と感じるならば、まずお話だけでもいいので婦人科医を頼ってください。

当クリニックでは、婦人科内診に漠然とした不安をお持ちの方でもお気軽にご相談できるよう、工夫を凝らしています。

内診台も、経腹超音波検査(おなかの上からのエコー検査)可能なものを採用しました。

どうか私たちに悩みをお聞かせください。月経期をもっと楽に乗り越える方法について、正しい知識をもってご案内いたします。

月経とは?

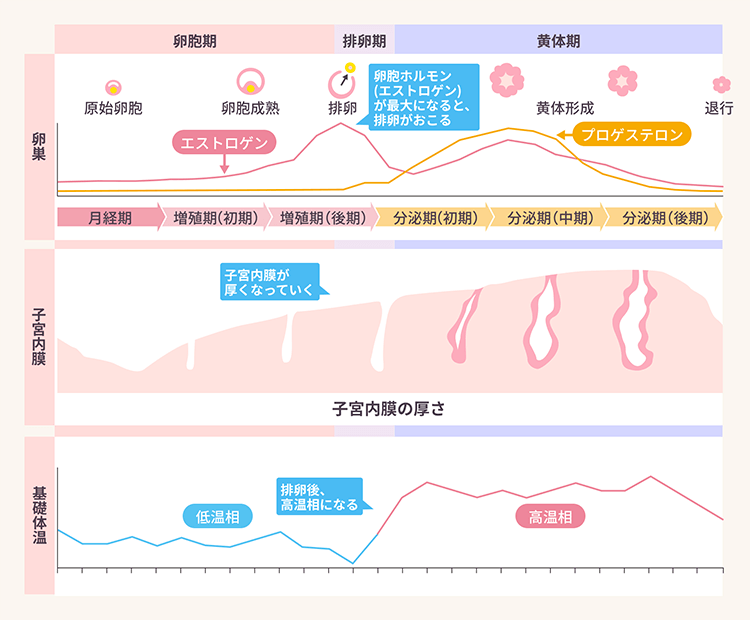

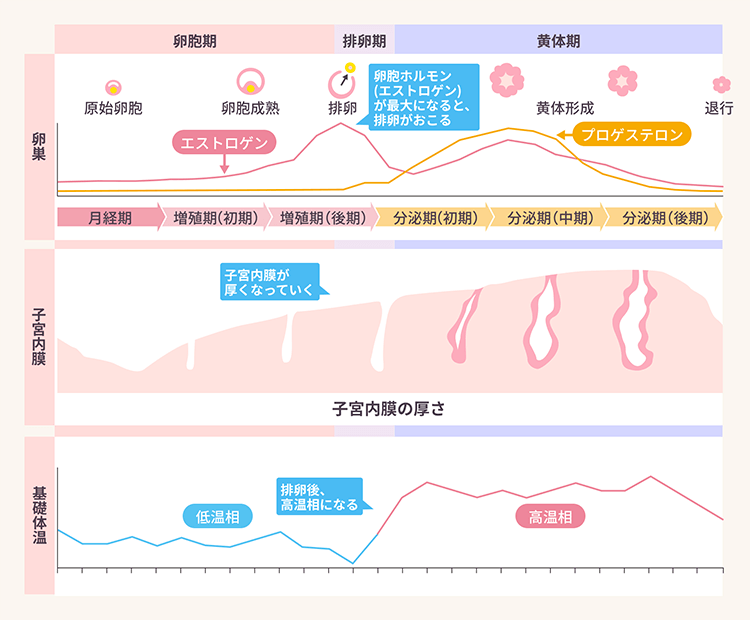

そもそも月経(生理)とは、女性ホルモンの働きによって周期的に繰り返され、限られた日数で終わる子宮からの正常な出血のことです。からだの中で毎月妊娠へ備える変化が生じた結果として起こる現象です。

卵巣や子宮にフォーカスを当て、よく下図が用いられます。

卵巣で排卵が起こると、子宮内膜という場所が受精卵を受け入れるのに適した状態へ変化します。受精卵が着床しなかった場合には、ふかふかに厚くなった子宮内膜が剥がれ落ち、血液とともに子宮内から体の外へ排出されます。この現象が月経です。

このように、ひと月の間においても女性のからだの中では目まぐるしい変化が起こっています。本来、この「波」は一定であることが理想です。しかし、この波に乱れが生じると、月経不順や不妊、その他様々な身体症状が生じ得ます。

ただし、初経から間もない時期や周閉経期においては、生理的にこの波が乱れます。これは、正常な生理的変化であり、異常ではございません。

俯瞰してみると、月経の波はあくまで「小波」、女性のライフステージでの変化は「大波」ともいえます。

皆様が抱えるそのライフステージでの「波」をできる限り整え、サポートさせていただくのが私たち婦人科医です。

月経痛(生理痛)・月経困難症

月経痛には、痛みのもととなるプロスタグランジンという物質が影響します。

排卵が起こり、からだが受精の準備を始めると、子宮の内膜からプロスタグランジンがつくられます。プロスタグランジンは、子宮内膜が剥がれ落ちるときに増え、子宮を収縮させて子宮内にある血液を押し出す働きがあります。

では、プロスタグランジンが過剰につくられるとどうでしょう。子宮は過収縮し、月経痛をひどく自覚するようになります。また、プロスタグランジンは血管の収縮や胃腸にも影響するため、月経中に頭痛や胃痛、腹痛など多彩な症状を引き起こすことがあります。

月経困難症は、月経期間中に月経に随伴して病的な症状を呈する状態のことをいいます。

月経直前~月経時から始まる下腹痛や腰痛(これが「月経痛(生理痛)」です)を主体として、ほかにも腹部膨満感、嘔気、頭痛、疲労・脱力感、食欲不振、イライラ、下痢、憂うつなど(「月経随伴症状」といいます)が起こります。

月経困難症は、その原因から器質性月経困難症、機能性月経困難症に大きく分類されます。

器質性月経困難症

まず、器質性月経困難症は、子宮筋腫、子宮腺筋症、骨盤子宮内膜症、骨盤内炎症など、骨盤腔内に器質的な異常を認めることで生じる月経困難症のことです。初経後、5年以上経過してから発症することが多いといわれています。

器質性月経困難症の原因としては、子宮内膜症、子宮筋腫、子宮腺筋症をはじめ、下記のような疾患があります。

器質性月経困難症は、初経後5年以上経過してから発症することが多いとされますが、これは、主に子宮内膜症や子宮筋腫、子宮腺筋症が原因となる場合のことです。

ただし、最近では10~20代での子宮内膜症も増加しています。また、初経後まもなく~思春期においても、稀ですが子宮の出口が閉鎖しているなどの奇形で器質性月経困難症となることがあります。早めに婦人科を受診いただくことで、症状への対処法や適切な治療選択肢を提示することが可能です。ぜひ各ご病気による将来的なリスクを低減していきましょう。

機能性月経困難症

一方、機能性月経困難症は、特に子宮や卵巣といった婦人科臓器に器質的な異常がないにも関わらず、前述のような症状が出現するものです。比較的若年層でよく認められます。一般にはプロスタグランジン過剰産生が関与している可能性が高いと考えられていますが、検査で確認しきれないほどの微小な子宮内膜症など、潜在的な器質性月経困難症も含まれうるものです。

月経困難症の治療法

月経困難症の治療選択肢として、下記があげられます。

- 対症療法(鎮痛剤、鎮痙剤、漢方など)

- 低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬(=低用量ピル)

- 黄体ホルモン製剤(ジエノゲストなど)

- 子宮内黄体ホルモン放出システム(ミレーナ)

- GnRHアナログ製剤(リュープリン、レルミナなど)

- 手術療法

しかし、月経困難症の原因が何かによって治療方針は少々異なりますし、患者様のライフプランによっても治療内容は大きく異なります。患者様に最も適当な治療を、提案させていただきます。

機能性月経困難症であっても、器質性月経困難症であっても、つらい月経随伴症状が毎月現れ、日常生活に支障をきたすケースも少なくありません。そして、今現在のパフォーマンス低下のみならず、将来においても不妊リスクや月経期に限らない突然の下腹痛リスクを秘めているということも事実です。

どうか早めに婦人科医を味方にしていただき、より豊かな日々を手繰りよせてください。

過多月経

周囲と比較することができず、ご自身の月経が過多月経なのか分からない、というお声をよく頂戴します。昼用ナプキンを1時間ほどで交換しなければならないような状態が続いたり、ナプキンにタンポンを併用せざるを得ない状態であったり、日中も夜用ナプキンを使用せざるを得ない状態であったりするのであれば、まず過多月経(経血量が多すぎる状態)といえます。

健診などで、貧血を指摘されたことはないでしょうか。過多月経をきたしている方は、月経困難症も自覚されていることが多いですが、ご自覚がない場合でも、子宮そのものが腫れて子宮内膜の表面積が大きくなっている、子宮内膜が通常よりも厚くなっているなどの背景がある可能性が考えられます。

どうか我慢せず早めに受診してください。

PMS・PMDD

月経前に「イライラする」「気分が沈む」「体がだるい」「頭痛がひどい」といった症状を抱える方も多くいらっしゃいます。これらを総称して月経前症候群(PMS:Premenstrual syndrome)と呼びます。

PMSは主に月経前3~10日の間に生じる身体・精神症状のために不調をきたす状態で、主な症状に腹痛、腰痛、頭痛、だるさ、乳房の張り、イライラ、不安、情緒不安定などがあります。

このような状態のうち、特に精神的な不調が重く、日常生活に支障をきたすほどの状態を月経前不快気分障害(PMDD:Premenstrual dysphoric disorder)といいます。怒りっぽくなることや、抑うつ感が強くなり自傷行為や自殺願望に至ることもあります。

いずれも月経が開始してから数日で症状がなくなることが特徴です。

また、もともと精神疾患がある人などで月経前に精神症状が悪化し、月経が終わった後も症状が続くことがあります。この場合は、前述のPMSやPMDDとは区別し、原疾患の月経前増悪(PME:Premenstrual exacerbation)と診断されます。

PMS・PMDDでみられる症状

精神神経症状

- 情緒不安定

- イライラ

- 抑うつ

- 不安

- 眠気

- 集中力の低下

- 睡眠障害

- 自律神経症状としてのぼせ

- 食欲不振・過食

- めまい

- 倦怠感

身体的症状

- 腹痛

- 頭痛

- 腰痛

- むくみ

- お腹の張り

- 乳房の張り

PMS・PMDDの原因

PMSやPMDDの原因はまだはっきりと分かっていませんが、症状が月経周期に依存することから女性ホルモンの変動、特にプロゲステロンの急激な変動に関連があると考えられています。

PMSやPMDDの女性ホルモン値は正常値であることが多いですが、この大きな変動に伴って脳内のホルモンや神経伝達物質に異常をきたし、様々な症状が現れるという説があります。

ほかにも、マグネシウムやカルシウム不足が関係している可能性や、ストレスとの関連性も指摘されています。

治療

- ホルモン療法(主に低用量ピル)

- 抗うつ薬(選択的セロトニン再取り込み阻害薬など)

- 対症療法(鎮痛剤、利尿薬、漢方、カルシウム製剤など)

などを用います。

生活習慣の見直しや環境因子整備などのセルフケアで軽快することもありますが、やはり日常生活に支障をきたすような症状が続く場合には我慢せずに婦人科や心療内科を受診しましょう。

月経不順

正常の月経周期日数は25日以上38日以内と定義され、これに当てはまらないものが月経不順とされます。

- 頻発月経

- 月経周期が24日以内のもの

卵胞期の短縮、黄体期の短縮、無排卵周期症など - 稀発月経

- 月経周期が39日以上3か月以内のもの

無排卵周期症、卵胞期の延長(卵胞の成熟遅延)など - 無月経

- 月経が3か月以上ない状態のこと

初経がない場合(原発性無月経)と、もともとあった月経がなくなった場合(続発性無月経)とに分類されます。

いずれも症状を確認したうえでホルモン分泌異常の有無について精査し、治療介入すべきものか判断します。 月経様の出血はあるのに、排卵を伴わない病態を無排卵周期症といいます。月経の「波」がきれいにみとめられない状態にあります。思春期や、周閉経期の方に多く認められます。周期は不順なことが多く、出血持続期間もまちまちです。ご自身では月経不順と認識されていても、実は無排卵周期症であった、ということは実臨床で多く遭遇します。基礎体温が一相性を示す場合には、ぜひ婦人科医にご相談ください。

上記に該当する場合は、いつでも婦人科医を頼ってください。

無排卵周期症について

また、視床下部の機能異常や、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS:Polycystic ovarian syndrome)などにより無排卵周期となることもあります。特に妊娠を希望されている方は、早めのご相談をお勧めします。